La ville de Nivelles, dont les ressources en ce genre sont très considérables, relativement à sa population, possédait autrefois un grand nombre d'hôpitaux et d'hospices, dont plusieurs reçurent, par la suite, une autre destination. En 1787, il n'y existait plus que deux hôpitaux : Saint-Nicolas et le Saint-Sépulcre. On y trouvait, en outre, la Maison de la Charité ou des Douze-Apôtres, la Maison des orphelins, trois Tables des pauvres, et quelques fondations d'ordre secondaire. Chacune de ces institutions avait ses administrateurs spéciaux, agissant sans ensemble et sans contrôle réel, et n'exerçant pas, sur les classes pauvres, l'influence heureuse qui résulte d'une organisation mieux entendue.

Après la seconde invasion française, la direction des établissements de ce genre fut attribuée à l'administration municipale, qui eut, à ce sujet, quelques conflits avec la dernière abbesse de Nivelles. Un arrêté de l'administration centrale du département, du 8 ventôse an V, chargea la municipalité de nommer incessamment une commission des hospices, en attendant qu'elle eût pris les renseignements nécessaires pour le choix des membres du bureau de bienfaisance ; confia à la commission des hospices, sous la surveillance immédiate de la municipalité, la direction des deux hôpitaux et des maisons des orphelins et des Douze-Apôtres, et déclara que le bureau de bienfaisance aurait dans ses attributions la distribution des secours connus sous le nom de pains d'hôpital, des béguinages, des tables des pauvres des paroisses, ainsi que la direction de l'institution dite école des pauvres. Les hôpitaux et hospices dont la dénomination avait un cachet religieux en changèrent peu de temps après : l'hôpital Saint-Nicolas devint l'Hospice civil de l'intérieur, l'hôpital du Saint-Sépulcre l'Hospice civil de l'extérieur, la Maison de la charité ou des Douze-Apôtres l'Hospice civil des vieillards (arrêté de la municipalité, du 25 prairial an VI). Tout cela ne subsista que peu de temps. Un arrêté du préfet de la Dyle, du 22 pluviôse an XI, confia la gestion des biens des pauvres, dans chaque arrondissement, à un conseil général d'administration des hospices et secours. Cette organisation disparut en l'année 1818, et on créa à Nivelles une commission administrative des hospices et de la bienfaisance, composée du bourgmestre, du secrétaire communal et de dix notables, nommés par la régence et sortant de fonctions par cinquième, d'année en année.

Actuellement, les trois hospices dont nous venons de parler sont réunis en un seul, l'Hôpital général, qui occupe l'ancien couvent des récollets ; l'hospice des orphelins a également été transféré dans un autre local. L'un et l'autre sont sous la surveillance de !a commission des hospices, qui est présidée par le bourgmestre et composée de cinq autres habitants de Nivelles. Il existe en outre un bureau de bienfaisance, également composé de cinq membres.

Déjà, au neuvième siècle, date à laquelle remontent bien peu d'établissements de ce genre, en Belgique, on mentionne l'hôpital du monastère de Nivelles, que l'on croit avoir été fondé par sainte Gertrude elle-même, et qui, selon toutes les probabilités, ne formait qu'un tout avec les autres bâtiments conventuels. La charte de Charles-le-Chauve, de l'an 877, en compose la dotation du hameau de Monstreux, de la dîme des revenus de l'abbesse et du chapitre, et d'une vigne située à Bersiacum, dans le Soissonnais. Il semble que, de bonne heure, on en dilapida les revenus, car, en l'an 1059, l'empereur Henri III ordonna de les réserver pour les voyageurs et pour les pauvres.

Au treizième siècle, ce premier hôpital s'était dédoublé. Il y avait l'hôpital de Sainte-Gertrude, dit de Saint-Nicolas (hospitale S. Gertrudis quoddicitur Sancti Nycholai, 1275 ; hospitale Sancti Nicholai, in foro Nivellensi, quod dicitur hospitale Sta Gertrudis, 1288 ; novum hospitale B. Gertrudis, 1270) qui se trouvait au Grand-Marché, en face de la collégiale, et l'hôpital du Saint-Sépulcre, près de l'église de ce nom, au faubourg de Namur. Selon la tradition, les fermes dites l'Hôtellerie et situées hors des portes de Bruxelles et de Namur, constituèrent, dans le principe, des refuges ouverts aux voyageurs pauvres et aux pèlerins.

Par un diplôme en date du mois de janvier 1215, plusieurs abbés communiquèrent le bienfait des bonnes œuvres de l'ordre à ceux qui enrichiraient l'hôpital Saint-Nicolas. Les chanoinesses Alide de Henripont et Melisende firent l'une et l'autre des legs aux deux hôpitaux : la première laissa, en 1225, une rente annuelle de 8 deniers aux infirmes de l'hôpital du Saint-Sépulcre et autant à ceux de l'hôpital de Sainte-Gertrude ; la seconde, en 1232, assigna 12 deniers par an, pour le luminaire et les cloches de l'hôpital du Saint-Sépulcre et 2 sous, pour les mêmes usages, en faveur de l'hôpital de Saint-Nicolas. Parmi les bienfaiteurs de ce dernier établissement nous mentionnerons le duc Jean Ier. Au mois de septembre 1290, ce prince, de concert avec le chapitre, abandonna pour l'usage de l'hôpital douze bonniers, « situés dans le bois de Nivelles, en le pieche ke gist devant Orivauls, au coron par deviers Stepptifontaine », et cela en compensation d'une charrette « ke li devant dit hôpital avoit chariant et menant liegne et bois ». L'hôpital fut autorisé à établir dans ce bois un forestier et à en vendre les arbres et le fonds, en cas de besoin (charte scellée par le duc, par son fils Jean et par le chapitre).

L'hospice reconnaissait le chapitre pour fondateur et pour surintendant. La prévôté en nommait les deux directeurs, qu'elle changeait et révoquait à son gré ; ces fonctions étaient ordinairement remplies par un chanoine et une chanoinesse, que l'on connaissait sous le nom de maître et de maîtresse. Le premier se rendait tous les jours à l'hôpital, pour en examiner la situation, mais les affaires courantes étaient plutôt dans les attributions d'un laïque notable, ou receveur, qui rendait compte de sa gestion tous les ans, par devant la prévôté, le doyen, la plus ancienne chanoinesse, un chanoine désigné à cette occasion, le maître et la maîtresse de l'hôpital.

Dans le principe, c'étaient des religieux des deux sexes qui y servaient les malades et les indigents. Leur nombre étant devenu excessif, l'abbesse Yolende de Steyne et le chapitre le limitèrent à huit frères, s'occupant tant à la campagne qu'en ville (tam in rure quam in domo), et à quatre sœurs, ayant pour mission spéciale le soin des malades et des infirmes (règlement en date du vendredi après l'Epiphanie, en 1290). En 1787, les infirmiers portaient encore le nom de frères et de sœurs, bien qu'ils fussent laïques. Les premiers dirigeaient particulièrement les affaires du dehors, d'après les ordres des administrateurs ; quant aux secondes, elles soignaient les malades et le ménage de l'établissement, avec l'aide de deux servantes et d'une fille de basse-cour. Chaque frère ou sœur recevait par an (en sus de son entretien) 57 florins ; chaque servante, 35 florins.

C'était primitivement l'église paroissiale de Saint-Nicolas qui servait de chapelle à l'hôpital, mais celui-ci eut, par la suite, son oratoire spécial, auquel étaient annexées trois chapellenies, qui étaient à la collation du chapitre et chargées chacune d'une messe par quinzaine. L'acte de donation à la charité des biens de l'échevin Pietoul mentionne un legs particulier en faveur du prêtre « qui chantera deseure les malades à Saint-Nicolas, à l'autel que Me Adam aide à ordonner ». La troisième chapellenie fut fondée, en janvier 1270-1271, par maître Henri Portejoie, fils de l'échevin Walter Portejoie, qui le dota de onze bonniers situés à Witterzée. D'après l'acte de fondation de ce bénéfice, le chapelain devait dire la messe à l'autel de l'hôpital, après les possesseurs des deux bénéfices déjà existants ; pour le cas où on élèverait un second autel, ce serait lui qui desservirait le plus petit des deux.

Jusqu'au siècle dernier, l'hôpital eut à la fois pour destination : de recevoir les malades, « de quelque origine, état ou religion qu'ils fussent, la qualité de pauvre malade étant la seule nécessaire pour s'y faire admettre » ; d'héberger les pauvres passants, porteurs de certificats, et de leur donner à souper ; et enfin, de soulager les indigents au moyen de distributions en argent et en denrées. Les femmes enceintes recevaient dans l'hôpital les soins que réclamait leur état ; déjà, en l'année 1764, la ville payait 100 florins par an à une sage femme chargée spécialement d'accoucher les mères indigentes. En 1787, le nombre des lits de la salle des malades ne dépassait pas dix-huit ; mais, lorsqu'une maladie épidémique sévissait, on en plaçait quarante et plus, et si la place venait à manquer, les pauvres étaient traités à domicile par le médecin de l'établissement. Pour la réception des malades pauvres, chacun des deux grands hôpitaux avait son district, dont la séparation fut fixée de la manière suivante, par une résolution du chapitre, en date du 29 mai 1725 (résolution qui fut sanctionnée par le conseil de Brabant, le 29 août de l'année suivante) : « Venant du Bois de Nivelles en cette ville par les Troix Tillieux, à la chapelle du Mont-Carmel, à celle de Saint-Pierre et à la Porte de Charleroy, descendant par les révérends pères récolets jusqu'au séminaire, et de là venant toute la Grande Rue le long de l'hôpital Saint-Nicolas, jusqu'au Marché, passant par ledit marché, laissant la Maison de ville et la Fontaine à l'Aigle à droite, poursuivant jusqu'à la Porte de Ste-Anne, et de là montant à la Chapelle de St -Roch, ensuite à la maison dite le Rastard, puis à la Chapelle de Ste-Anne, jusqu'à la Cense de Spinoy et le petit bois de Nivelles ». Tout ce qui se trouvait à l'est de cette limite ressortissait au Saint-Sépulcre, le restant à l'hôpital Saint-Nicolas.

Quant à ce qui concernait le logement des voyageurs pauvres, la prévôté et le chapitre décidèrent, le 16 décembre 1786, qu'à partir du commencement de l'année suivante, chacun des deux hôpitaux les logerait alternativement, pendant un mois. Les étrangers malades et blessés devaient être traités dans le même ordre, et chaque hôpital devait réserver pour eux quatre lits Si la place manquait dans l'un des établissements, les voyageurs ou les malades qui se présentaient étaient envoyés à l'autre, munis de billets pour leur admission.

Au seizième siècle, l'hôpital Saint-Nicolas était grevé de trente-six « pains d'appréhendés », qui furent ensuite réduits à trente-et-un. Ces appréhendés ne pouvaient tester (résolution du chapitre du 20 janvier 1557). Une jeune fille appréhendée étant devenue lépreuse, le chapitre enjoignit de faire célébrer son service et de lui délivrer ses « accoutrements », comme à l'ordinaire, puis de la renvoyer à Ophain, où elle était née (2 septembre 1602). Les appréhendés portaient, comme signe distinctif, une croix d'étoffe bleue, ce qui leur fut encore prescrit le 6 février 1625, à peine de privation de leur prébende pendant un mois. Les 23 et 24 janvier 1631, le chapitre appliqua quatre pains à l'entretien des enfants du chœur de la collégiale. Cette disposition fut révoquée le 30 octobre 1754 ; on reporta alors à trente-six le nombre des pains, et on décida qu'on ne les conférerait dorénavant qu'à des domestiques ou autres pauvres. Ceux-ci devaient se trouver dans l'impuissance de gagner leur vie, par suite de vieillesse, de maladie ou autrement, n'être pas mariés, habiter la ville, et produire un certificat du curé constatant leur conduite, et un autre du médecin, établissant qu'ils étaient impropres au travail. Parmi les trente-six appréhendés, dont le nombre s'élevait à quarante, en 1787, il y en avait toujours deux natifs d'Ittre, les Statuts, qui étaient hébergés et nourris à l'hôpital.

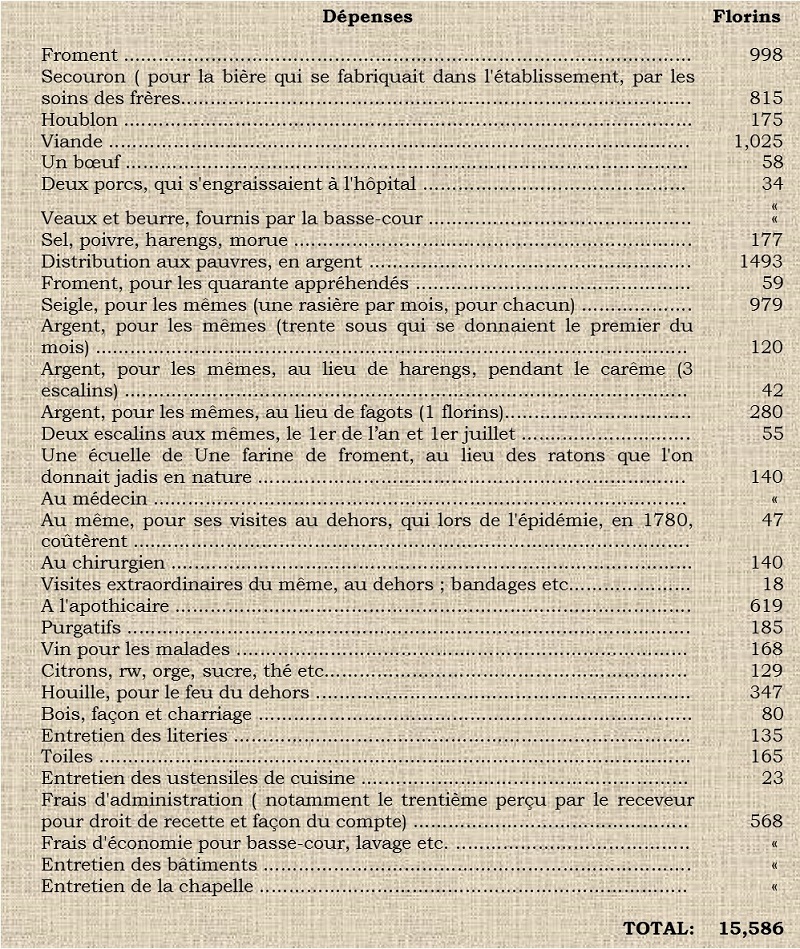

En 1787, l'hôpital avait à supporter les dépenses suivantes :

Quant aux recettes, qui atteignirent la somme de 6,384 fl ; elles se composaient principalement du produit de plusieurs belles fermes, du Bois dit de Saint-Nicolas, sur Monstreux et Arquennes ; d'un grand nombre de parts de dîmes, et notamment de la dîme dite de la Table ronde, au faubourg de Mons, de la menue dîme de Saint-Cyr et de Jonquières lez Nivelles, qui produisit 30 florins etc. L'avoir des personnes qui mouraient à l'hôpital appartenait de droit à cet établissement, ainsi que le déclara le duc Jean II, en 1309, le mercredi avant la Purification. Toutefois cette coutume, souvenir du droit de mainmorte, n'était observée qu'avec modération ; on ne s'en prévalait qu'à l'égard de ceux qui mouraient ab intestat, et souvent on admettait les parents à racheter le droit pour une somme modique.

En 1784, le magistrat de Nivelles proposa de transférer l'hôpital aux Guillemins, et le chapitre, le 2 juin, se rallia à ce projet. Mais le gouvernement autrichien ne l'accueillit qu'à la condition d'un échange entre les deux propriétés. Le chapitre refusa et réclama une cession gratuite du couvent supprimé ; il fit remarquer qu'en sus des sommes que produirait la vente de l'hôpital, il lui en coûterait plus de 80,000 florins pour construire aux Guillemins une basse-cour, une brasserie, une buanderie, une boulangerie, un logement pour les pauvres voyageurs, un autre local pour les visites et consultations des médecins et chirurgiens. L'hôpital Saint-Nicolas ayant été transféré au couvent des récollets, les bâtiments ont été convertis à d'autres usages vers l'année 1823. On s'était plaint vivement de leur mauvaise distribution : le chauffoir se trouvait entre les latrines et la salle des malades, le dépôt des cadavres manquait d'air et de lumière et s'ouvrait sur celle-ci, enfin il n'y existait qu'une petite cour des malades. Dans une maison située rue des Brasseurs, au sud de la Boucherie, l'ancienne brasserie de l'hôpital, on lit au-dessus d'une porte : Caméra Hospitum, 1627.

Il existait anciennement, à Nivelles, une fondation singulière et dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Tous les ans l'hôpital fournissait aux enfants de bourgeois une chambre « étoffée de six kuetes de lis et de linceux », et, de plus, un vaisseau, « à comble », de menus charbons, et quatre gros de charbons, chacun d'un pied carré, pour entretenir un feu appelé le Baïart, ou, suivant la prononciation locale, le Bayaut, qui restait allumé depuis la Saint-Martin jusqu'au jour du grand carême.

Au quinzième siècle une grande contestation s'éleva à ce sujet. Les jeunes gens se plaignirent qu'on ne leur donnait pas la quantité de charbon à laquelle ils avaient droit. Comme on refusa d'écouter leurs réclamations, ils brisèrent et brûlèrent une des roues du chariot de l'hôpital. De là naquit un procès dans lequel la ville intervint. Il fut enjoint à l'hôpital de fournir tous les quinze jours, pour la chambre du Bayart, six kures ou kaières et trois paires de linceux. D'autre part, les jeunes gens reçurent l'ordre de se comporter à l'avenir d'une manière convenable (20 juin 1453). Un règlement, émané des rentiers, jurés etc., en date du 11 novembre de la même année, régla les devoirs de ces jeunes gens : ils ne pouvaient se faire violence ou déplaisir l'un à l'autre, mais devaient converser paisiblement et joyeusement ; après la défaillance du feu, c'est-à-dire à neuf heures du soir, ils étaient tenus de se retirer en la chambre du Bayart ; il leur était interdit de s'attaquer, de jurer, de se livrer au jeu, de se déshabiller ou de se livrer à d'autres actions déshonnêtes. Les amendes servaient à l'entretien de chandelles qui brûlaient devant Notre-Dame du Bayart. La ville donnait à « ceux du Bayart » ou « Compaingnons du Bayart », la nuit des Rois, une demi-tonne de cervoise, qui valait 10 sous, en l'année 1525-1526.

Plus tard, le feu du Bayart ne réchauffa que les pauvres et notamment les appréhendés. Ainsi nous voyons, dans une résolution du chapitre du 6 février 1562, ce corps stipuler que les appréhendés ne pourraient dorénavant allumer du feu après huit heures et qu'ils recevraient chacun un « cercle » de bois. Il s'agit évidemment ici d'un feu commun. Celui du Bayart ne s'allume plus et a été remplacé par des distributions de charbon en faveur des indigents. La chambre du Bayart a également disparu ; une partie de la cour de la boucherie en occupe l'emplacement.

L'hôpital du Saint-Sépulcre (dormis hospitalis de Nivella que dicitur ad Sepulcrum, 1217 ; pauperes hospitalis Sancti Sepulcri in Nivella, 1223) passa par les mêmes phases que l'hôpital Saint-Nicolas et n'a pas d'autre histoire.

Parmi ses bienfaiteurs nous citerons Walter de Rêves qui, en 1217, lui donna un moulin voisin, celui que l'on appela depuis du Charnier et qu'il tenait en fief du duc de Brabant. Six années plus tard, Henri Ier autorisa les échevins de Nivelles à décider toutes les affaires qui concerneraient ce bien et ses dépendances, et se réserva, à l'exclusion de tous autres seigneurs, la perception des amendes provenant d'affaires de cette nature.

C’était l'abbesse de Nivelles qui était surintendante de l'hôpital. Le dortoir y contenait ordinairement quatorze lits et il y en avait de plus deux au chauffoir. En 1785, une nouvelle salle de malades fut construite, afin de pouvoir y placer, séparées des hommes, des femmes ou filles, dans douze lits. Vingt-trois personnes recevaient des secours mensuels. En 1787, les revenus s'élevèrent à 10,879 florins, les dépenses à 9,951 fl. Parmi ces dernières figuraient 9 fl. 9 sous pour trois jambons, qui se donnaient aux trois serments.

Les bâtiments de l'hôpital étaient contigus à l'église du même nom. Le chauffoir s'y trouvait entre les deux salles de malades, et la cour des malades était très petite. L'hôpital fut vendu, en 1819, au sieur Lefebvre, pour 10,000 francs ; mais cette vente ayant été désapprouvée par l'autorité supérieure, il s'en effectua une nouvelle. Les bâtiments sont devenus la propriété d'un médecin nommé Gérard ; et n'ont été démolis qu'en partie.

C'était aussi à un hôpital que la chapelle de la Madeleine ou du Charnier (ecclesia Beate Marie Magdalene in Carnerio Nivellensi, 1240) était annexée. Nous voyons, par le dénombrement de l'an 1525, qu'il y habitait trente personnes : sœurs ou religieuses, novices, une servante etc. Ce dernier détail fait supposer que là se trouvait l'hôpital de Betphages, dont la direction fut abandonnée aux sœurs grises lors de leur établissement à Nivelles Nous inclinons d'autant plus à adopter cette opinion qu'elle se concilie avec une assertion de Gramaye dont nous avons déjà parlé, et que le dénombrement ne mentionne pas le couvent des sœurs grises. La chapelle était ancienne, car, selon Gramaye, elle fut consacrée en l'an 1240. Jean Quarimials, échevin de Nivelles, légua six bonniers de terres pour y fonder un bénéfice, que ses exécuteurs testamentaires établirent sous l'invocation de Sainte-Marie, après en avoir reçu l'autorisation du chapitre et du curé de Saint-George , dans la paroisse duquel la chapelle était située (avril 1267).

A en juger par ces dates, la tradition est fautive lorsqu'elle rejette la fondation de la Madeleine postérieurement à 1336. En cette année (il faudrait en tous cas dire 1346), sévit, dit-on, à Nivelles, à ce qu'on prétend, une grande mortalité dite la rouge tache. Les vivants, suffisant à peine pour donner la sépulture aux morts, ceux-ci furent jetés en masse dans une fosse commune ou charnier, dont l'emplacement devint depuis la chapelle de la Madeleine. De là le nom de Chapelle du Charnier, qu'on lui donnait fréquemment, ainsi qu'à une porte de la ville et à un moulin à eau, l'un et l'autre peu éloignés. Une peinture murale rappelait encore, selon la tradition, le souvenir de cet épisode déplorable. Une confrérie de Saint-Antoine s'était formée pour opérer l'ensevelissement des pestiférés morts ; l'abbesse d'Escornaix en ratifia les statuts le 1er juillet 1445.

Plusieurs chapellenies étaient annexées à la chapelle, et notamment celle de Saint-Antoine, qui était chargée d'une messe par mois ; celle de Saint-George, et celle de Tous les Saints ; de Sainte-Marie-Madeleine?, dont le possesseur ne devait célébrer que deux messes par an. L'oratoire même existe encore, dans la rue Saint-George, derrière une maison d'ouvriers contiguë à la cour de l'école normale. Il sert d'étable, et toutes les ouvertures y étant hermétiquement fermées, il est fort difficile d'en examiner l'intérieur. Au dehors, du côté de l'école normale, on reconnaît une construction romane à ses corbeaux en pierre el à quatre fenêtres en plein cintre, dont deux sont murées.

L’hôpital Turquoy, dont la fondation était due sans doute au bourgeois de ce nom. Colin Torcous, dont nous avons déjà mentionné les libéralités eu faveur du béguinage de Saint-Cyr, était situé dans la rue de Mons, à côté du refuge de l'abbaye de Bonne-Espérance. En 1354, Franc de la Neuve-Rue légua une redevance annuelle d'un muid de blé, à « l'hospital Terkot, en la Montoise ruwe ». Le 3 juillet 1598, le chapitre déclara qu'on en vendrait les bâtiments, qui étaient en ruines, et qu'on en réunirait les biens et les revenus à ceux de l'hôpital Saint-Nicolas.

En 1420 fut fondé, au commencement de la rue du Wichet, l’Hôpital Saint-Jacques, où l'on recevait ceux qui se rendaient en pèlerinage à Compostelle ou qui en revenaient. Il était régi par le curé de Saint-Jean-l'Evangéliste et les pèlerins eux-mêmes ; mais, entre les années 1760 et 1770, l'administration en fut transférée au magistrat, qui en 1785, convertit cet hôpital en école dominicale. Le bâtiment existe encore. La porte, en arc surbaissé, est surmontée d'une petite niche ogivale, aux côtés de laquelle on lit : l'osphital de St-Iacques.

Selon Gramaye, ce fut vers l'an 1400 qu'on fonda l’Hôpital de Notre-Dame de Robbiet, près de la chaussée de Nivelles aux Quatre-Bras, un peu au-delà de l'église du Saint-Sépulcre. En 1534 on proposa, soit d'y placer les béguines de Gouthal, en laissant toutefois aux confrères de Notre-Dame de Robelet la chambre dont ils avaient la jouissance ; soit d'assigner les deux lits de l'hôpital aux malades infectés de la contagion qui régnait alors. Plus tard, on ne trouve plus mention de l'hôpital, où les capucins habitèrent, paraît-il, lors des tentatives inutiles qu'ils firent pour se fixer à Nivelles. Le 22 mai 1597, le chapitre autorisa à prendre six chênes dans le bois de Hez, afin de réparer cet oratoire. Il était depuis longtemps profané, lorsqu'on en prescrivit la démolition en 1779. On n'en voit plus que quelques vestiges, dans de pauvres masures faisant face à la route. Où était l’Hôpital de Froidmont (hospitale Frigidi montis in Nivella), à qui, suivant Gramaye, le pape Grégoire confirma ses biens, le 2 mars de l'an 12 de son pontificat ? C'est là une question que nous n'avons pu résoudre.

La sainte, dite depuis sainte Marie-d'Oignies, naquit à Nivelles en l'an 1176. Elle était mariée lorsqu'elle apprit, par une vision, que sa mère était damnée pour avoir mal acquis sa fortune Elle résolut alors d'obtenir le salut de sa mère à force de privations et de prières et elle décida son mari à vivre dans la chasteté. Tous deux se vouèrent au service des lépreux, au lieu dit Willambroux, près de Nivelles, mais bientôt une foule nombreuse fut attirée dans ces lieux déserts, par le touchant exemple que la jeune Marie y donnait, et celle-ci, du consentement de son mari, qui se nommait Jean, et de Guy, son père spirituel, se retira au monastère d'Oignies, où elle mourut en 1213.

Dans la première moitié du XIIIe siècle on cite la léproserie de Willonbroch, en même temps qu'une autre dite de Incisa via et dont la situation précise n'est indiquée par aucun document. En 1225, Alide de Henripont leur légua trois rentes annuelles : une de 8 deniers pour les lépreux d'Awillonbrouch, une de 6 deniers pour les lépreux de l’incisa via, une de 4 deniers pour le chapelain d’Awillonbroch. Sept ans plus lard, une autre chanoinesse, Mélisende, fit les mêmes libéralités à ces établissements; elle laissa 2 sous de rente aux lépreux d’Awillonbroche , (6 deniers à leurs chapelains et 12 deniers aux lépreux de l’Incisa via.

La « Maison de Saint-Lazare que on dist de Wilhembrouc » n'était, dans le principe, astreinte envers le domaine ducal qu'à fournir, en cas de guerre, un chariot traîné par quatre chevaux ; plus tard, les officiers du prince lui demandèrent en outre un cens de 12 florins, dont la duchesse Jeanne l'exempta, le 26 mars 1389, « en considération de sa pauvreté et à la demande de la ville de Nivelles ». Les corvées dues par la cense de Willambroux avaient été fixées à 24 par an, dont, en 1488, on avait, depuis longtemps, fait remise entière.

A cette époque, la dotation de la « Maison des ladres à Willambroux » ou léproserie avait déjà été réunie à celle de la Maison de la Charité, de Nivelles. Cette dotation consistait principalement dans la ferme de Willambroux, qui se louait, en 1787, avec 19 bonniers de prairies et 72 b. de terres, moyennant 1,309 florins. De nos jours, en y faisant des fouilles dans le jardin, on a découvert une grande quantité d'ossements, qui proviennent évidemment des malheureux morts de la peste en cet endroit. La chapelle de Sainte-Marie d'Oignies, dans la paroisse de Saint-Jacques, près de la chaussée allant vers Mons, était déjà en fort mauvais état, en 1787, et servait alors de grange au fermier de Willambroux. Deux bénéfices, tous deux à la collation de l'abbesse, y étaient anciennement annexés : celui de Saint-Lazare, qui était chargé de trois messes par semaine (plus tard réduites à deux) et doté de 9 muids de seigle que payait la Maison de la Charité, et celui de la Vierge, qui était chargé d'une messe par semaine. En face de la ferme se trouvent les Huttes, lieu ainsi appelé de ce que, en 1627, on y éleva des constructions provisoires pour recevoir les malheureux atteints de la peste. Les capucins de Soignies y soignaient, dit-on, ces malheureux, ce qui leur valut le droit de quêter en ville.

Selon l'opinion commune ce serait en 1260 qu'un échevin, nommé Mahieu Piétoul, donna ses biens pour fonder la Maison de la charité, dont il abandonna la surintendance à l'abbesse de Nivelles. Mais celle-ci, ajoutent les chroniqueurs, ayant déjà d'autres établissements à surveiller, tels que le Saint-Sépulcre et les Béguinages, laissa ce soin aux rentiers, en ne se réservant que la collation des chapellenies de Willambroux. Ces assertions paraissent contenir presque autant d'erreurs que de mots. Selon toutes les probabilités, ni les abbesses, ni le chapitre ne participèrent à l'institution de la Charité, dont on doit, paraît-il, attribuer la création à la commune seule. Elle existait déjà, en 1225, sous le nom de Caritas beatorum apostolorum in Nivella ou de Caritas bonorum apostolorum (Charité des saints Apôtres à Nivelles ou Charité des bons apôtres). Waleram et Gilbert, proviseurs de cette charité, figurent en cette année à côté de maître Adam, chanoine du pléban Berner et du prêtre du Saint-Sépulcre, dans un acte relatif à une donation d'Alide de Henripont, et déclarent, à défaut de sceaux, se servir de ceux du chapitre et des autres personnes précisées. Cette Alide distribua alors, entre des membres du clergé et différents établissements de bienfaisance, un cens annuel de 13 sous et d'un muid de seigle, qu'avaient perçu jusqu'alors les proviseurs de la Charité. En 1232, Mélisende abandonna à ceux-ci tous ses biens, à la condition de lui payer tous les ans, sa vie durant. 5 muids de blé dur, 1 muid de froment et une rente de 4 livres, rente qui, après sa mort, serait distribuée à deux chapelains et à différents hôpitaux et hospices.

Par une bulle datée de Sainte-Marie-Majeure, le 13 février an IV de son pontificat, un pape Nicolas (Nicolas IV ?), à la prière des maîtres et frères de la Maison de la Charité, ordonna au doyen de Châlons de faire rendre à cette fondation les biens qui lui avaient été injustement enlevés. D'autres bienfaiteurs se plurent alors à enrichir l'hospice. Mahieu de Piétoul l'institua son légataire universel, en février 1279, le mercredi après la Saint-Mathieu apôtre. En 1281, Béatrix Olyette en augmenta encore la dotation, à la condition de distribuer à ses proches parents, et plus généralement aux communs pauvres, le jour de la Saint-Martin d'hiver : 100 aunes de drap, 100 aunes de toile et 100 paires de souliers.

En 1287, l'abbesse se qualifiait de « souveraine des pauvres de la charité », qui avaient alors pour mambours un chanoine et un échevin. En 1787, l'hospice ou Maison de la Charité avait pour intendants les membres du magistrat, qui en conféraient l'administration à deux proviseurs ou mambours et à un receveur. Il était alloué par an: à chacun des deux mambours, 45 florins, plus 6 florins en grain ; au receveur, 51 fl.; au maire, aux deux premiers échevins et au greffier, pour chacun d'eux, 6 fl. ; aux autres échevins et aux échevins du fief de Rognon, 3 fl. chacun ; aux valets de la ville, 2 fl. ; à l'infirmier, 36 fl., plus sa nourriture et deux chemises ; à la servante, 35 fl., sa nourriture, une chemise et un tablier. La fondation avait surtout pour destination l'entretien de douze vieillards, que l'on nommait les Douze Apôtres, et que l'on choisissait parmi les bourgeois âgés, incapables de gagner leur vie en travaillant. Ils étaient logés, nourris, entretenus, et recevaient en outre 12 florins par an, « pour leurs douceurs ». Il leur fut prescrit, le 9 août 1588, de porter un manteau et un chaperon uniformes. On distribuait aussi: à quatre pauvres, quatre pains par semaine ; à quinze pauvres vieilles personnes, un vaisseau de seigle par mois ; à douze pauvres veuves, pour chacune, 12 sous, qui se donnaient le jour du Jeudi saint. En 1787, le total des dépenses s'élevait à 3,943 florins, le total des revenus à 5,262 fl.

L'hospice des Douze Apôtres, dont l'entrée se trouvait dans la rue des Brasseurs, fut vendu à M. Coquelet, de Villers-la-Ville, le 30 octobre 1819, pour la somme de 10,105 florins des Pays-Bas.

La réunion de tous les grands établissements de bienfaisance de Nivelles fut facilitée au commencement de ce siècle par une nouvelle donation faite aux hospices. Le 24 prairial au V, quelques religieux récollets avaient acquis leur ancien couvent, en stipulant qu'il appartiendrait au dernier survivant d'entre eux. En 1813, ils offrirent d'en faire abandon au conseil général des hospices de l'arrondissement de Nivelles, qui déclara accepter cette proposition, le 19 novembre. Mais les événements politiques en retardèrent la réalisation. Par arrêté royal daté de Laeken, le 17 août 1817, les ex-récollets Éloi Guyot, âgé de 75 ans, et Isidore Garot, âgé de 61 ans, abandonnèrent leurs droits sur ce local, moyennant une rente viagère de 800 francs (ou 378 fl. des Pays-Bas), et à condition qu'on nourrirait et entretiendrait, sa vie durant, leur confrère André Becquet, âgé de 73 ans. La propriété qui fut ainsi acquise, avait été évaluée 82,50 francs ou 38,981 florins 35 cents.

En 1815, on logea des prisonniers français dans l'ancien couvent. En vertu d'une résolution du conseil des hospices, du 22 novembre 1817 qui fut approuvée par le conseil de régence, le 12 janvier 1818, et par la députation des états, le 27 du mois suivant, on y transféra les hôpitaux de Saint-Nicolas et du Saint-Sépulcre et l'hospice de la charité. Les bâtiments, qui se trouvaient dans un état de délabrement complet, furent restaurés.

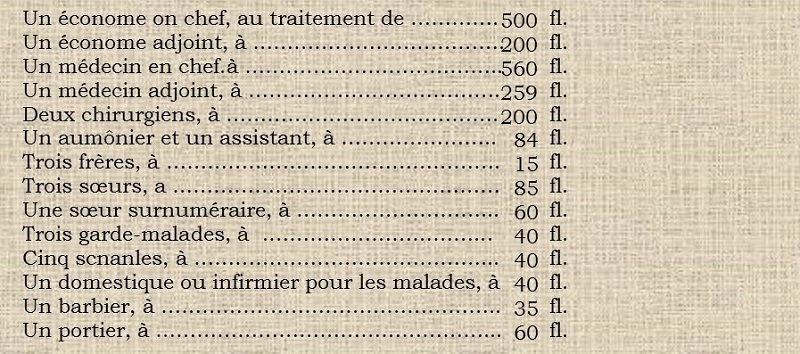

Le service était, en 1823, composé comme suit :

On allouait par jour: au frère abbé, c'est-à-dire à celui des Apôtres qui avait la direction de ia communauté, 1 florin 60 cents, à chacun des autres apôtres, 1 fl. 28 cents ; à six autres vieillards, que l'on ajouta, en 1818, au nombre primitif, 85 cents pour chacun. A cette époque, en 1823, les dépenses de l'hôpital général montaient à 27,823 fl. 44 cents, ses recettes à 41,471 fl. 66 cents.

En 1830, un nouvel hospice fut établi, sous le nom d'Hospice de la Régence ou des Dames bleues, pour recevoir douze vieilles personnes, du sexe féminin. Le 8 juillet 1852, le conseil des hospices a institué six bourses, de 200 francs chacune par an, en faveur d'autant de vieux ménages bourgeois indigents, mariés depuis vingt ans au moins, et de préférence nivellois de naissance ; le mari doit avoir atteint l'âge de 65 ans, la femme l'âge de 60 ans. On a voulu, par là, atténuer la rigueur d'un article du règlement de l'hospice, qui ne permet d'y recevoir que des célibataires ou des veuves.

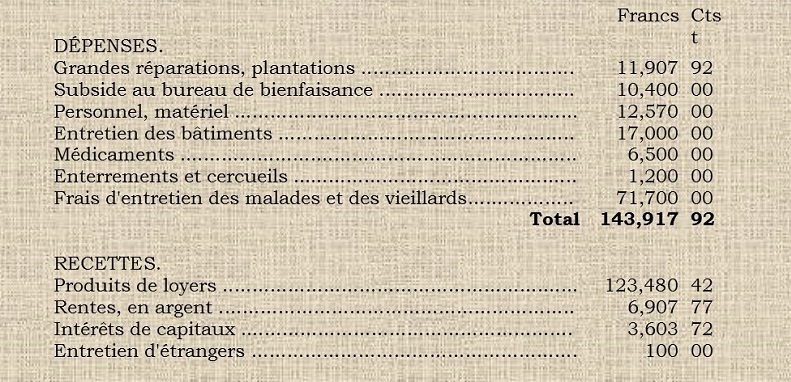

En 1853, le budget de l'hôpital général présenta les chiffres suivants:

L'hôpital général ne possède pas moins de 1,185 hectares de terres, prairies, bois etc. L'ancien couvent des récollets s'élève presqu'au sommet de la hauteur, dans une situation très salubre, mais il est depuis longtemps insuffisant, quoiqu'on l'ait agrandi et restauré à différentes reprises. En 1842, de nombreux locaux ont été appropriés ou reconstruits pour l'hôpital. Depuis, la commission administrative des hospices a ouvert, le 13 mars 1858, un concours pour la construction d'un nouvel hôpital-hospice. Plusieurs plans furent déposés et soumis à l'appréciation d'un jury spécial. Mais leur exécution, qui entraînerait une dépense de plus de 300,000 francs, a été jusqu'ici ajournée.

L'église des récollets, placée sur un des points les plus élevés de la ville, ne manque jamais d'attirer l'attention des voyageurs qui arrivent à Nivelles par le chemin de fer. Ce bel édifice de style ogival, qui a près de soixante mètres de longueur, touchait jadis aux remparts ; il est contigu au cloître et aux bâtiments conventuels. Il consiste en un vaisseau unique, terminé à l'orient par une abside à cinq pans. A l'extérieur, il est entièrement revêtu d'un parement en pierres de taille blanches régulièrement appareillées. De grands contreforts séparent les fenêtres, qui n'ont point de meneaux et sont d'une coupe assez élancée ; les contreforts des angles occidentaux sont posés obliquement, dans la direction de la bissectrice.

Actuellement l'église se trouve partagée en deux parties, dans sa longueur, au moyen d'une simple cloison. La salle occidentale sert de dortoir aux vieilles femmes de l'hospice. La salle orientale est conservée au culte et sert de chapelle. Il est fâcheux qu'au lieu d'agrandir l'église de Saint-Nicolas, on n'ait pas donné suite au projet de transférer le siège de la paroisse dans le beau temple des récollets. Outre l'abside du chœur, qui est éclairée par cinq fenêtres, la nef compte dix travées ; la séparation en laisse cinq de chaque côté. Vers le sud, l'église est longée par une galerie du cloître, ce qui a obligé à ne percer les fenêtres qu'à une assez grande élévation ; elles sont, du reste, toutes murées, sauf la dernière, qui dépasse le cloître. Le même inconvénient n'existait pas du côté septentrional, et les fenêtres ont pu y être pratiquées à la hauteur ordinaire ; il en reste huit d'ouvertes, la première est condamnée et la sixième travée est aveugle. Le mur du couchant a aussi une grande ogive. On pénètre dans les deux salles par le cloître ; la porte du dortoir semble moderne ; l'autre entrée est ancienne et fait face à une petite chapelle construite hors d'œuvre, au nord de l'église. La nef est recouverte d'une belle voûte d'arête à arcs doubleaux et nervures croisées, décorée de clefs armoriées ; les arceaux retombent sur des écussons formant console. Le chœur est garni de boiseries ; quatre paysages en grisaille sont attachés aux murs ; un Christ en croix orne l’autel. Outre un tableau représentant le Denier de César, on voit dans la nef douze peintures, traitant des épisodes de la vie de sainte Gertrude, et dont plusieurs sont datées de l'an 1630.

Les pierres tumulaires sont assez nombreuses dans le chœur, mais peu intéressantes ; elles appartiennent presque toutes à des religieux ; une des plus anciennes porte l'inscription : hic et Jacet an. 1573 | R. P. Petrus Régis | domus nostrœ decus |. On remarque aussi les épitaphes de Robert Vaxius, 1er février 1691 ; Augustin Desmoulins, 5 avril 1693 ; Antoine Gilis, 19 avril 1768.

Au bas de l'église se trouve la pierre tumulaire de Paul Perceval, premier rentier et eschevin de Nivelles, mort en 1587, ainsi que de Jacques Perceval, son fils, eschevin de Nivelles, mort en 1632.

Trois monuments funèbres en marbre sont enchâssés dans les murs de la salle qui sert de dortoir. L'un d'eux est orné d'un bas-relief retraçant le baptême du Christ ; il est accompagné de l'inscription suivante : D. O. M. | Pro pietate erga honorâdû Joannê | de lannoy parente suû dû viveret hujus | urbis receptorè vulgo rentier defunctû | 19 maij 1632 e regioneque tumulatum | Dnus ac Mr Joannès de Lannoy ejusde | urbis graphus illi sibique monumentû | hoc extare voluit, e vivis abiit 9 | sept, hicque sepultus jacet. 1638 | sacerdotio et canonicatu nivellen. | prius honoratus. Pie apprecentur très iique ôes quos | deo et religioni dicatos teliquit | filii cœterique spectatores benevoli.

Le deuxième monument est placé au-dessus de la porte ; en voici l'épitaphe :

Ihs | D O M | Icy gist | Dalle Magte | Saveureuz vefve | en pmir nopce de | nicolas pasquir | et en deusiesme | de michil loltin | decedee le 21 | 9bre 1641 priez | pour sô ame I et | madelle,jenne pâsquir | sa fille vefve de feu | sr jacque lottin [ decedee le 10e | de may 1655.

C'est à la muraille opposée qu'est scellé le troisième monument, dont nous reproduirons aussi l'inscription : Deo opt. max. | et | dno Baldrico Lewaille | magna in deum religione | in regem fide | in religiosos charitate | hos max (quibus ab elcemosinis) | viro clarissirno | conjugi chariss. barbara cerineaulx | cum septem prolibus, moestissima | h. m. p. | obiit ille an. MDCXLVI. sept. XI. | ipsa anno MDCLXXIII juilii XXIII | Requiescant in pace.

Les inscriptions funéraires qui suivent sont mentionnées dans un ancien épitaphier comme se trouvant aux Récollets :

1° Monte sub hoc legitur Frater sed nomine Petrus

Regis, et hic nustrœ gloria prima Domûs

Ille fuit qnondum Reginœ clarus alumnus

Hungariœ et noslrœ Religionis honos ;

2° Cy dessous gist | Madame Anne de Trazignies | jadis Femme et Espeuse a Feu | Monseigneur le visconte de Montenac | Chevalier seigneur de Resves | qui trespassa le 13 octobre 1505 ;

3° Chy gist | Noble Escuyer Andrieu de Sucre en son | tamps Mareschal de l'hostel de nfe sire | le Roy Catholicque sr de Mesberghe (Eversberghe) etc. | qui trespassa l'an mil VeXVIII | le XXVll Jullet | Pries pour son ame.

A la droite du chœur se trouve une petite salle voûtée, de forme longue ; à la jonction des nervures do la voûte une clef porte la date 1554. De cette espèce de vestibule part l'escalier d'une tourelle octogone qui s'appuie contre l'église et s'élève jusqu'au milieu du toit. Le cloître communique avec cette salle ; il se compose de galeries non-voûtées, bâties en briques, qui entourent un préau, et reçoit le jour par des fenêtres ogivales. Il n'y a point de symétrie dans les quatre faces du cloître : l'une d'elles a 8 fenêtres, la deuxième compte 6 fenêtres et 1 porte, la troisième est percée de 9 fenêtres et la quatrième n'en a que 8. Sur plusieurs des petites dalles qui pavent le cloître sont gravées des épitaphes de récollets. Les bâtiments contigus au cloître sont occupés par les apôtres ou vieillards de l'hospice. En creusant les tranchées pour la nouvelle distribution d'eau, on a rencontré près de l'emplacement de la porte de Charleroi, mais hors de la ville, sous la chaussée, de vastes caves qui semblaient se diriger vers le boulevard et le couvent des récollets.

Par son testament, qui porte la date du 10 novembre 1623, l'abbesse de Hennin, après avoir fait des legs nombreux, donna aux pauvres orphelins de Nivelles tout ce qui resterait disponible de ses biens mobiliers et immobiliers. Conformément à ses prescriptions, on acquit une maison pour la transformer en hospice : celle d'un nommé maître Nicolas Jouart, qui avait antérieurement appartenu à Pierre le Prince, rue de Mons, et, plus tard, l'emplacement qu'occupe actuellement l'école communale et où l'hospice fût établi. D'après un rapport du magistrat de Bruxelles, du 21 juillet 1754, la situation de l'hospice était alors peu prospère : on n'y trouvait que douze orphelins et, déduction faite des charges, les ressources ne s'élevaient qu'à 750 florins, somme à peine suffisante.

En 1787, la situation avait changé. Le nombre des orphelins montait à vingt-six, que l'on élevait jusqu'à ce qu'ils fussent en état de se suffire. La prévôté et le doyen du chapitre avaient l'intendance de l'hospice. On allouait, par an : au receveur, que l'on choisissait parmi les séculiers, 221 florins ; au maître d'école, qui venait tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, 43 fl. ; à la première servante, 50 fl. ; à la seconde, 42 fl. Les médecins soignaient les enfants gratuitement, et l'hôpital Saint-Nicolas fournissait les médicaments nécessaires. Au total, les dépenses montaient à 4,186 fl., les recettes à 4,718 fl.

Un document officiel de l'année 1823 nous fournit sur cet établissement quelques données curieuses. Il s'y trouvait alors trente orphelins. Pour y être admis, il fallait être né à Nivelles d'un bourgeois de cette ville ; être âgé de quatre à cinq ans, au plus ; les parents étaient tenus de fournir un matelas, une paillasse, deux paires de draps, une couverture de laine et au moins quatre chemises. Les enfants recevaient l'instruction élémentaire et quelques-uns fréquentaient l'école de dessin et d'architecture. Aux autres on apprenait le métier pour lequel ils montraient le plus d'aptitude et, aux filles, la couture et la lingerie. Quand leur travail devenait productif, un tiers du produit leur était réservé. A leur sortie, à l'âge de 18 ans, on leur fournissait un habillement complet. Les dépenses s'élevaient à 14,953 florins 53 cents, les recettes à 3,445 fl. 90 cents. Le déficit était couvert au moyen de l'excédant des ressources de l'hôpital général.

Le conseil des hospices de Nivelles, peu satisfait de la situation de l'hospice des orphelins, résolut de le transférer dans une partie de la ville plus salubre. Il acheta, dans la rue de Mons, moyennant 23,500 francs, une propriété appartenant à M. Bonnet (arrêté royal du 2 février 1852), près de l'endroit où avait existé l'église Saint-Jacques. On déblaya les anciens remparts qui longeaient le jardin et on en transporta les terres et décombres dans un des bassins de la Dodaine, qui fut alors comblé. Le 29 juin 1853, on posa la première pierre des bâtiments, qui furent achevés deux ans après, et qui sont extrêmement simples. Du côté de la rue se trouve une cour, fermée par une grille de fer. La façade compte un rez-de-chaussée et deux étages ; elle est percée de trois rangées de onze fenêtres, dont les trois du milieu forment avant-corps. Le devis des dépenses occasionnées par les travaux s'élevait à 47,000 francs, somme qui a été considérablement dépassée. Dans le principe, on avait confié la surveillance de l'hospice à quatre sœurs de Saint-Vincent de Paule, mais cette organisation a dû être modifiée. En 1853, le budget ordinaire de l'hospice offrait une dépense de 11,541 francs; les recettes consistaient principalement dans les produits suivants :

- Loyers etc. : 2,192 18 Francs ;

- Rentes en argent : 1,932 27 Francs ;

- Capitaux placés : 5,081 62 Francs ;

- Travail des orphelins : 300, 00 Francs ;

- Remboursement de frais pour enfants trouvés : 537, 41 Francs.

L'hospice possède 12 hectares de terres.

Conformément à ce qui existait dans presque toute la Belgique, chaque paroisse de Nivelles eut sa table des pauvres. Le nombre de ces tables diminua en même temps que celui des paroisses. En 1787, il n'en existait plus que quatre : celles de Notre-Dame, de Saint-Jean-l’Evangéliste, de Saint-Jacques et du Saint-Sépulcre, dont les revenus respectifs s'élevaient à 226 florins, (?) fl., 230 fl., plus 25 vaisseaux de grains, et 73 fl. Sur ces ressources on prélevait, en vertu des fondations spéciales : 33 fl. 15 s. pour des prix de catéchisme, et 22 fl. 15 s. pour la pauvre école. A cette époque, le paupérisme avait fait d'effrayants progrès, car, sur 2,500 habitants, la paroisse de Notre-Dame en comptait 1,200, qui étaient secourus par la bienfaisance publique.

Les tables des pauvres des églises ruinées du Saint-Sépulcre et de Gouthal ayant cessé d'exister après les guerres de religion, les habitants du faubourg de Namur, après leur retour dans leurs demeures, ne voulurent pas rester sans oratoire et sans secours. Comme nous l'avons déjà dit ils réédifièrent l'église du Saint-Sépulcre, qui se rouvrit comme succursale de Notre-Dame ; ils choisirent aussi deux personnes en qualité de maître des pauvres du Saint-Sépulcre et de Notre-Dame de Gouthal. Les curés de Nivelles, en qualité de surintendants des biens des pauvres, réclamèrent, en arguant cette élection de nullité et en représentant que les mambours devaient être constitués par les curés, avec l'assentiment « du peuple assemblé au sermon » (25 septembre 1596). Le conseil du Brabant doit avoir décidé la question en faveur des habitants du faubourg, puisqu'ils continuèrent à avoir une table distincte.

Du temps de Charles-Quint on établit à Nivelles des « mambours et gouverneurs de la commune-aumône des pauvres », et cette administration nouvelle fut autorisée, le 11 janvier 1532, à placer un tronc à la collégiale, près du jubé. Mais nous ignorons si elle subsista longtemps. « Pour mettre à exécution l'ordonnance naguaire faicte par l'empereur et publiée en cette ville sur le fait des pauvres mendiants », on publia, au nom de l'abbesse, des bourgmestres, des rentiers, des jurés et du conseil de la commune, des statuts rédigés contre les mendiants n'étant pas natifs de Nivelles et les étrangers qui y tenaient maison. Tout mendiant étranger, n'ayant pas demeuré à Nivelles pendant quatre ans entiers et consécutifs, reçut ordre de se retirer, dans les trois jours, ou au plus dans les huit jours, au lieu d'où il était natif. Défense fut faite de les héberger et, de plus, on interdit de leur donner des maisons en location sans le consentement des magistrats, sous peine d'une amende de 6 carolus d'or, qui seraient employés à l'entretien des pauvres (cette ordonnance ne porte pas de date).

Plus tard, l'usage s'introduisit de distribuer, dans chaque paroisse, le jour de Saint-Thomas, tous les revenus des tables, sans en rien réserver. Ces distributions se faisant publiquement, les curés et mambours se voyaient obligés d'y faire participer tous ceux qui se présentaient, sans que leur état d'indigence fût constaté. De là résultait une insuffisance notoire des secours. En signalant ces abus, on se plaignit également du peu de connaissance du catéchisme qu'avait la classe pauvre. Pour l'exciter à mieux s'instruire, un règlement, qui reçut la sanction de l'évêque de Namur, et, le 9 avril 1763, celle du conseil du Brabant, décida qu'une moitié des nouvelles libéralités en faveur des pauvres serait donnée aux ménages honteux, et l'autre moitié employée en prix de catéchisme.

Citons ici quelques uns des bienfaiteurs des pauvres de Nivelles :

— le 24 août 1545, Godefroid Duchesnois laisse de l'argent à distribuer de préférence aux chefs de famille indigents (revenu, en 1787, 112 florins).

— Le 23 octobre 1736, Pierre de Hennau donne tous ses biens.

— Le 24 mars 1742, Claire Pigeolet institue les pauvres ses héritiers universels: ceux de la paroisse de Notre-Dame pour deux cinquièmes ; ceux de Saint-Jean-l’Evangéliste pour deux cinquièmes ; ceux de Saint-Jacques pour un cinquième (revenu, en 1787, 284 fl.).

— Le 26 janvier 1773, Simon Le Hoye leur lègue une rente de 175 fl.

— Le 17 juillet de la même année, le chanoine Humbert Le Hoye donne une rente de 350 fl., à partager : un tiers pour les pauvres, un tiers pour l'éducation des enfants indigents, un tiers pour des prix de catéchisme.

— Le 14 octobre 1785, Jean-Josèphe Lefebvre, Philippe Lefebvre, curé d'Acoz, et leur sœur Gertrude font donation aux pauvres vieillards et veuves d'une somme de 1,285 fl., hypothéquée sur la cense Delporte.

Les fondations suivantes doivent aussi être mentionnées. Grâce au chanoine Marescaux, dont le don, fait le 10 mars 1640, s'accrut depuis par les libéralités de quelques-uns de ses confrères et de quelques chanoinesses, on distribuait à Saint-Paul, par les soins du prévôt, du doyen et des chanoines, du drap bleu et gris, pour une somme de 210 florins, à des vieillards pauvres et estropiés, ayant résidé à Nivelles plus de douze ans.

— Le 12 septembre 1652, Marie-Jeanne de Hoensbroeck d'Oostham laissa une somme pour doter, par les soins de la prévôté du chapitre, une fille entrant en religion.

— Enfin, Agnès Loffenne, par deux dispositions en date du 15 septembre 1672 et du 13 octobre 1681, voulut avantager quatre vieilles filles ayant servi des chanoinesses et devenues incapables de travailler.

C

es filles auraient vécu en commun, les plus fortes aidant les autres ; mais cet établissement ne put s'organiser et, en 1787, on se bornait à donner 28 fl. à quatre anciennes servantes de chanoinesses.

Actuellement, le bureau de bienfaisance possède 71 hectares (d'après un autre

La ville de Nivelles, dont les ressources en ce genre sont très considérables, document, 35 hectares de terre et 14 hectares de prairies, produisant un revenu de 9,260 fr.) ; il jouit aussi de rentes de 1,868 fr. 43 en argent et de 30 hect. de seigle. Par un décret impérial en date de Berlin, le 12 novembre 1806, l'administration des pauvres de l'arrondissement de Nivelles a été autorisée à accepter, au profit des indigents des localités où ces biens sont situés, l'offre d'anciens religieux, qui voulaient révéler au domaine, comme provenant de biens nationaux, une ferme de 110 hectares, et, de plus, 50 autres hectares environ.

La question d'entretien des enfants trouvés et abandonnés donna lieu à plus d'un conflit. La ville voulut se décharger de ce soin sur les hôpitaux du Saint-Sépulcre et de Saint-Nicolas, mais le chapitre combattit cette prétention (résolution du 18 septembre 1684), et, le 27 octobre 1717, une sentence du conseil de Brabant imposa cette dépense à l'administration locale. En 1722, un enfant ayant été exposé dans les alloirs de la collégiale, on le porta au maire de Nivelles, mais cet officier, et les trois membres de la ville auxquels on l'envoya ensuite, répondirent que le lieu d'où l'enfant provenait n'était pas de leur juridiction, que par conséquent ils n'avaient rien à y voir. Le chapitre protesta et invita le premier juré à envoyer un exprès pour retrouver la femme qui avait abandonné le petit malheureux ; en attendant, celui-ci fut mis en nourrice pour 5 florins par mois et une livre de sucre (10 octobre 1722). Deux ans après, le chapitre fit remettre au maire, qui le reçut sans observation, un jeune enfant, qui avait été déposé aux pieds du « bon Dieu qui porte sa croix dans l'ascente de la croisée de la collégiale ». En 1764-1765, la ville dépensa 188 fl. 3 s. pour les enfants exposés.

Un décret du 49 brumaire an XIII autorisa l'administration générale des pauvres à accepter la donation de la maison dite le Refuge d'Orival, que Mme de Biseau Decarville, femme de M. Bernard Deprelle, avait cédée pour y établir un atelier de travail ouvert aux indigents, et qui, depuis, a été vendue par le bureau de bienfaisance au Mont de piété pour 25,000 francs.

Au moyen-âge, déjà au temps du duc Jean Ier, il y avait à Nivelles des tables (ou maisons) de prêt, tenues par des Lombards, à charge de cens en faveur du domaine. Une permission d'en ouvrir fut octroyée, le 18 septembre 1406, à Walfroi de Cordua, Michel Sacquier et leurs compagnons, et confirmée au mois d'avril 1416. En 1473, Charles le Téméraire fit séquestrer tous les établissements de ce genre qui se trouvaient dans ses États, mais ensuite il permit de les rouvrir, pendant douze années, à condition qu'il lui serait payé une très forte somme et, tous les ans, une taxe de 8,000 écus. Les compagnons lombards de Nivelles avaient cependant été autorisés, tout récemment, à continuer leur commerce pendant seize ans, et moyennant 46 florins dits vierlanders, par an (1er janvier 1469). Le dernier octroi que nous ayons rencontré est mentionné dans une résolution du magistrat, du 26 novembre 1625, et fut délivré à Francisque Campe, mais jusqu'à ce qu'un mont de piété eût été érigé à Nivelles, projet qui ne se réalisa pas.

Le règlement organique du mont de piété actuel reçut l'approbation royale le 28 mai 1848. On choisit pour local la maison des syndics des récollets, partie de l'hôpital général. L'établissement fut placé sous la surveillance de la députation des états de la province, et sous la direction d'une administration gratuite composée du bourgmestre, des échevins, d'un membre du conseil général des hospices et secours, d'un membre du bureau de bienfaisance et d'un jurisconsulte, aidés par un directeur, un caissier et un contrôleur. L'intérêt des sommes prêtées fut fixé à 15 pour cent. Le dépôt s'ouvrit le 18 juillet. En 1849, le produit des engagements s'y est élevé à 29,125 francs 10 centimes, sur lesquels il a fallu imputer, pour frais d'administration, 5,077 francs 93 centimes, soit 17,42 p. c. Les bénéfices se partagent entre les hospices et la bienfaisance.

Depuis quelques années, le conseil des hospices et le bureau de bienfaisance ont tenté plusieurs innovations utiles, dans le but d'améliorer la situation de la classe ouvrière, et de répandre en elle, autant que possible, le goût du travail et de l'instruction. Une bibliothèque populaire a été formée et déposée au couvent des Conceptionistes.

Plusieurs ateliers d'apprentissage ont été successivement subventionnés, afin de pouvoir y placer les orphéons ou les enfants pauvres. En 1849 on a organisé un atelier pour la fabrication du fil de mulquinerie, en faveur duquel le gouvernement a alloué un crédit de 1,200 francs, payable en deux années. En exécution d'un contrat du 17 juillet 1855, 1,200 francs sont payés annuellement au directeur de l'atelier de clouterie, qui a été fréquenté : en 1856-1857, par 36 apprentis ; en 1859-1860, par 30 apprentis. Cet atelier existait déjà en 1852, de même que l'atelier de couture établi chez les Sœurs de l'Enfant Jésus, et qui a été fréquenté : en 1856-1857, par 95 filles ; en 1859-1860, par 50. Dans le rapport fait par le collège échevinal au conseil communal, le 29 septembre 1860, on porte à 2,138 fr 46 c. la dépense que les ateliers de clouterie et de couture ont nécessitée.

Dès le 6 novembre 1848, une commission sanitaire, qui s'intitula ensuite comité de salubrité publique, fut instituée à Nivelles, et provoqua bientôt l'établissement de prix de propreté, d'un bassin de natation, de travaux d'assainissement etc. Vers 1852, ce comité prit l'initiative d'offrir une médaille d'or à M. Rogier, comme témoignage de la reconnaissance publique envers cet homme d'Etat, qui a tant fait dans notre pays pour l'hygiène publique. La plupart des autres comités se rallièrent à cette proposition.

Une des mesures proposées à cette époque consista dans la création d'un bassin de natation, au faubourg de Namur, près du Ri Michaux et du Moulin du Charnier. On l'établit dans une propriété des hospices, au moyen d'un subside de 2,722 francs, que l'Etat accorda le 29 avril 1854. Ce bassin a une machine à vapeur de sept mètres de surface de chauffe ; outre le grand bassin commun, il y a des baignoires particulières. Le bassin à l'air a été remplacé par un autre, que l'on a creusé au faubourg de Soignies.

En 1852, la commission administrative des hospices acheta, moyennant 9,000 francs, vingt-deux maisons situées impasse de la Madeleine, dans le but de les assainir ou d'établir des habitations plus convenables dans ce quartier, qui est exclusivement peuplé d'indigents. Le 8 février 1856, elle acquit encore dans le voisinage douze autres maisons, au prix de 6,000 francs. Deux cités ouvrières ont ensuite été bâties : l'une, composée de dix maisons, au faubourg de Soignies, à proximité du chemin de fer ; la seconde, dite de Goûta, et consistant en douze maisons, au faubourg de Namur. La première a coûté (sans le terrain) 40,588 fr.

C'était autrefois le chapitre qui avait la surveillance de l'instruction publique. Il exerçait son contrôle par l'intermédiaire d'un de ses dignitaires, l'écolâtre, dont les fonctions furent plus tard considérées comme une annexe de celles de prévôt.

Dans l'origine, sainte Gertrude s'était attachée à répandre l'instruction et le goût de l'étude dans la communauté nivelloise ; mais le résultat de ses efforts parait avoir été médiocre, et, sans une mention très fugitive, on pourrait supposer qu'au moyen-âge on ne donnait plus dans les écoles de Nivelles qu'une instruction élémentaire. Dans un accord conclu entre le chapitre et les curés, en 1304 ou 1314 (accord dont nous n'avons vu qu'une mauvaise copie), on mentionne les écoliers fréquentant les études générales (c'est-à-dire les études supérieures), tant à Paris qu'à Nivelles et ailleurs (scholarium tam Parisiis quam in Nivella vel alibi studia generalia frequentantium).

L'écolâtre avait sous lui un rector ou directeur spécial des écoles, tel qu'était maître Henri, qualifié, dans un acte de l'an 1229, de rector scolarum Nivellensium. L'un et l'autre maintinrent, à toutes les époques, avec beaucoup d'énergie, leur droit exclusif d'ouvrir des écoles ou d'en autoriser l'ouverture. Ce monopole, comme tous les autres droits du chapitre, fut contesté par la commune au XIVe siècle. On vit alors les fonctions d'instituteur exercées par des personnes qui n'avaient pas reçu d'autorisation à cet effet, et, entre autres, par Godefroid Ade (ou Adams), clerc marié et sacristain de Saint-Jean-Baptiste (clericus conjugatus et matricularius ecclesiœ parochialis Sancti Johannis macellorum), et Marguerite Aurifabri ou l’orfévre. Sur les plaintes de l'écolâtre Jean Triebert, l'archidiacre de Hainaut dans l'église de Liège défendit, sous peine d'excommunication et d'une amende de 100 marcs d'argent, d'ouvrir des écoles pour les jeunes garçons, à Nivelles et dans les lieux voisins, sans l'autorisation de l'écolâtre, qui en instituerait le recteur (9 mars 1430). Adams s'étant opposée l'exécution de cette sentence, fut condamné de nouveau, le 5 mai suivant et le 5 décembre 1434. Il objecta, sans succès, que, depuis très longtemps, les Nivellois confiaient leurs enfants des deux sexes à des instituteurs choisis par eux, pour leur apprendre la lecture, l'écriture et l'idiome vulgaire.

Des défenses de tenir école furent encore adressées par le chapitre à diverses personnes, notamment en 1628, le 29 octobre 1718 et le 5 janvier 1747. En 1718, le maître des écoles, Nicolas Baudoux, reçut un mandat exclusif d'enseigner, et le chapitre lui assigna 50 florins par an, à la condition qu'il prendrait les assistants qui lui seraient nécessaires. Mais, insensiblement, le maire et les jurés, au nom de la ville, s'étaient immiscés dans la direction de l'enseignement, et il fallut reconnaître qu'ils avaient le droit d'y participer. Par une sentence du conseil de Brabant, du 26 août 1748, les droits du prévôt furent maintenus ; toutefois, on permit à six personnes, qui avaient ouvert des écoles sans son autorisation, mais du consentement des curés et du maire, de continuer à les diriger, à la seule condition de se représenter à l'écolâtre, qui leur donnerait un acte d'admission. Les instituteurs devaient être de bonne vie et religion et enseigner la lecture et l'écriture.

Outre le maître de la grande école, qui était rétribué par le prévôt, l'instruction était donnée, à cette époque : par Me Jean Petit, par deux ermites qui tenaient près de la ville un pensionnat et externat, et par trois communautés de femmes : les Conceptionistes, les béguines et les sœurs de la fleur de lys, les premières, pour des filles d'un âge déjà avancé. Il y avait de plus, ajoute-t-on, deux écoles dominicales fondées. La rétribution ordinaire était de 3 sous par mois, et on calculait qu'un instituteur devait réunir une centaine d'élèves pour pouvoir subsister.

Des deux écoles dominicales citées plus haut, nous n'en connaissons qu'une, celle qui fut établie, en 1651, par Isabelle et Françoise Desfossés, dans la rue de Charleroi, plus haut que le refuge de Malte ou de Chantraine, afin d'y donner les premiers principes de religion. Le 29 novembre 1786, on la transféra à l'hôpital de pèlerins de Saint-Jacques, dans la chapelle que l'on appelait vulgairement le Petit Saint-Jacques, et on y établit un maître et une maîtresse. Le magistrat et le curé en avaient l'administration, et l'abbesse et le chapitre en étaient les protecteurs. Actuellement, le bourgmestre et le curé primaire en ont la direction. Une difficulté s'étant élevée, en 1857, entre les administrateurs de cette fondation, au sujet de l'emploi des revenus, un arrêté royal du 9 mai 1860 a décidé que cet établissement a eu, dès l'origine, le caractère d'une école publique communale, qu'il serait à l'avenir soumis aux dispositions de la loi du 23 septembre 1842, et que l'administration en serait déférée à l'autorité communale. Le Petit Saint-Jacques se trouve au coin du Tienne Bavard et de la rue du Wichet. La façade qui se présente vis-à-vis de la rue des Brasseurs offre encore une abside, à trois pans, dans laquelle on a pratiqué des fenêtres carrées pour la transformer en maison.

L'ancienne école du chapitre se trouvait dans un bâtiment contigu au chœur de la collégiale. Plus tard, l'école primaire occupa le rez-de-chaussée du local actuel de l'académie de dessin. Enfin, l'administration communale se décida à lui fournir un local convenable. Les hospices vendirent à la ville, moyennant 4,068 fr., l'emplacement de l'ancien hospice des orphelins et lui prêtèrent, moyennant 3 p. c. d'intérêt, la somme de 50,000 fr. (arrêtés en date des 23 mai et 31 mars 1857). Les travaux avaient été commencés pendant l'hiver de 1855-1856 ; ils furent achevés en quelques années. La nouvelle école, dont les plans ont été donnés par M. Carlier et publiés dans le Journal de l'architecture, a coûté, au total, fr. 95,410 98 c. Construit dans une rue nouvelle, dont l'axe est à peu près le prolongement occidental de la nef de Sainte-Gertrude, cet édifice a une façade d'un assez grand développement. Vue de la rue, elle présente un vaste bâtiment n'ayant qu'un rez-de-chaussée sur caves et flanqué, à chaque extrémité, d'un pavillon formant avant-corps. Ces pavillons ont un étage de plus que le reste de la construction ; ils comptent 3 fenêtres à chaque étage. Le bâtiment principal est percé, au milieu, d*une grande porte cintrée, et, de chaque côté de cette porte, de 7 fenêtres. Cet édifice, d'un style fort simple, est bien proportionné ; la nudité de la façade est diminuée par les ouvertures des caves, en même nombre que les fenêtres. Du côté de la cour l'aspect est le même, sauf que les 4 fenêtres, à droite et à gauche du vestibule d'entrée, sont remplacées par des portes. La ventilation et le chauffage se font par le système Van Hecke, qui y a reçu sa première application.

L'école communale, ainsi que l'école dominicale, ne sert que pour les garçons. Dans la première on a établi, en 1853, des cours pour adultes. L'instruction primaire est encore donnée à Nivelles : aux garçons, à l'école d'application adoptée, annexée à l'école normale, pour compléter l'instruction pédagogique des élèves instituteurs ; aux filles, aux écoles adoptées des sœurs de l'enfant Jésus et des sœurs du Sacré Cœur. En 1859-1860, l'instruction primaire a été donnée à 635 enfants et 60 adultes.

Peu de temps après la mort de la reine, une école gardienne fut fondée par la ville, sous le nom d'Ecole Louise-Marie. Les petits élèves, à leur entrée, reçoivent une blouse ; le conseil des hospices fournit chaque jour la soupe nécessaire pour leur dîner, et, pendant l’année, des distributions de vêtements sont faites aux enfants nécessiteux. Cette école, que l'on a placée rue du Béguinage, est dirigée par les sœurs de l'enfant Jésus, ainsi qu'une seconde, l'école Sainte-Gertrude, qui a été établie, vers 1856, dans l'impasse de la Madeleine. Les dépenses de cette dernière sont entièrement supportées par le conseil des hospices ; celles de la première dépassant 4,000 fr., le déficit est couvert par des dons volontaires et le produit de fêtes musicales. Le collège échevinal et le conseil communal ont abandonné en sa faveur : le collège, une somme de 600 fr. à prélever sur son traitement ; le conseil, le montant de ses jetons de présence. Le baron Seutin et sa femme l'ont dotée d'une rente perpétuelle de 300 fr., dont le capital a été légué au bureau de bienfaisance par un codicille au testament de ce célèbre chirurgien, daté du 19 janvier 1862. Mlle de Xavier lui a légué une autre rente, de 240 fr. Enfin, après que le don de 20,000 fr. fait par M. de Sébille d'Amprez aux frères de la doctrine chrétienne eut été déclaré caduc, le 15 septembre 1853, le bureau de bienfaisance déclara que ce capital, qui lui avait été adjugé, serait destiné à entretenir l'école gardienne et au besoin à en fonder une nouvelle, sous le nom d'Ecole gardienne de Sébille d'Amprez. Les écoles gardiennes ont reçu, en 1859-1880, 271 enfants ; les ressources de l'école Louise-Marie se composaient alors :

1° De la somme prélevée sur les traitements du collège échevinal et sur les jetons de présence du conseil communal : 1,200 fr.

2° De la rente constituée par le docteur baron Seutin : 300 fr.

3° De la rente constituée par Melle de Xavier : 240 fr.

4° Des revenus de l'ancien Béguinage : 350 fr.

5° D'un subside du Bureau de bienfaisance : 800 fr.

6°D'un subside de l'Etat : 400 fr.

Total :3,280 fr.

Il y a encore une école gardienne, payante, dans le local du Béguinage.

Immédiatement après la dissolution du concile de Trente, on songea à organiser, en Belgique, des séminaires ou collèges diocésains, spécialement destinés à préparer des jeunes gens à l'exercice des fonctions pastorales, Le premier évêque de Namur, Havet, qui avait été le confesseur de Marie de Hongrie, et qui avait assisté au concile, où !e pape Pie IV l'avait distingué d'une manière toute particulière, conçut le projet de doter Nivelles d'un établissement de ce genre. Mais les événements qui suivirent les troubles de religion et, plus encore, suivant toute apparence, les dissentiments qui s'élevèrent entre l'évêque et une partie du clergé et du peuple de Nivelles, firent abandonner ce projet.

Un des successeurs de Havet, François Buisseret, parvint à conduire la même entreprise à bonne fin, mais seulement après de longues négociations. Le chapitre, auquel il s'adressa en premier lieu, lui accorda une maison « pour l'avancement du séminaire, à condition que cet établissement serait érigé, fondé et « maintenu en cette ville » (3 octobre 1602) ; plus tard, il vota encore 500 fl., à la condition qu'on ne lui réclamerait plus rien pour cet objet, qu'il aurait toujours le droit de déléguer un député pour assister à la reddition des comptes, et qu'on lui abandonnerait la collation de deux bourses pour les choraux de la collégiale ou toute autre personne (25 février 1606). Les trois membres de la ville furent aussi invités à contribuer à une œuvre, fondée à l'honneur de Dieu, pour l'utilité de la jeunesse et au profit des maltôtes ». Ils résolurent, le 26 septembre 1603, d'acheter la maison de l'avocat de Herre, qui fut en effet acquise au nom de la ville, le lendemain, moyennant une rente annuelle de 75 fl. On y ajouta ensuite l'habitation du chanoine Havet, moyennant 20 fl. et une rente de 38 fl. ; celle de M. Vander Beken, au prix de 700 fl., et celle de M. de Meelmont (c'est-à-dire du seigneur de Bois-Seigneur-Isaac), en échange de celle de feu Mc Jacques Rolan, et à la condition que celle-ci resterait exemptée des logements militaires (20 septembre 1604). Le 21 octobre 1604, pour déterminer les magistrats à contribuer autant que possible à la réalisation de son projet, De Buisseret leur promit que « les enfants d'iceux (c'est-à-dire des Nivellois) y seroient enseignés (ou instruits) gratuitement ». Outre plusieurs maisons qui étaient alors vides et qui se trouvaient à proximité du couvent des Récollets, les trois membres de la ville avaient assigné, au profit du séminaire projeté, une rente de 80 fl. sur les biens de la charité, un legs fait par Hubert Gerson etc. (10 septembre 1604), ils lui abandonnèrent aussi « le lieu où étoit le jeu des arbalestriers jusqu'aux cordeliers », et, de concert avec le chapitre : les biens de la chapellenie de la Division des apôtres à l'église Saint-Jacques (d'un revenu annuel, en 1629, de 114 fl.), ceux de l'autel Saint-Nicolas dans l'église de Gouthal (revenu, 159 fl. 4 s.), ceux de l'hospice Turquoy (revenu, 144 fl.). Enfin la ville donna encore 1,500 fl. pour aider à la construction des bâtiments.

Les offres du chapitre et de la ville ayant été acceptées par l'assemblée générale du clergé du diocèse de Namur (en octobre 1604), le séminaire fut définitivement établi l'année suivante. L'évêque Buisseret fit, dans ce but, de grandes dépenses personnelles. Par son testament en date du 15 juillet 1611, il légua pour en employer le revenu, montant à 1,600 fl., en bourses de 10 livres de gros, tous les biens, meubles et immeubles, qu'il avait acquis à Nivelles, et, de plus, treize bonniers un journal de prés et de pâtures, dites le Prêt des Halnetz, à Floreffe, et qui étaient tenus en fief du comté de Namur. Dans le cas où le séminaire serait aboli, ces bourses devaient être transférées au collège de la Fleur de lys, de Louvain. Trois d'entre elles devaient être, autant que possible, conférées à des membres de la famille du prélat. Le 20 août de la même année, un diplôme de ce dernier, en remercîment de la coopération de la ville, accorda aux magistrats la présentation à une des bourses, et la nomination d'un des trois commissaires assistants à l'audition des comptes de la fondation. Des deux autres, l'un était choisi par l'évêque, l'autre par le chapitre.

Quelques années après, la direction du séminaire fut confiée aux jésuites, sauf que deux prêtres séculiers en avaient la direction, sous le rapport de l'économie et de la discipline. On se bornait à y enseigner les humanités. Les jeunes gens qui en sortaient et qui se destinaient à l'état ecclésiastique, étudiaient ensuite la philosophie au collège du Lys, à Louvain, et la théologie au séminaire des évêques, à Douai. En l'année 1658, il fut transféré au chef-lieu du diocèse, à Namur ; il ne resta à Nivelles qu'un collège d'humanités. Nous avons eu occasion, en parlant du couvent des jésuites, de donner quelques indications sur ce collège. Dans les dernières années de l'existence de la compagnie, on n'y comptait plus que trois professeurs : un pour la figure, un pour la grammaire et la syntaxe et un pour la poésie et la rhétorique. Par un décret du 24 septembre 1766, le gouvernement prescrivit la division de ces deux dernières branches et la ville octroya, à cet effet, un subside annuel de 200 fl. Plus tard , ces deux branches furent de nouveau réunies, tandis que l'on séparait la grammaire et la syntaxe, et la ville fut exemptée, le 23 juin 1783 , de la nouvelle charge qui pesait sur elle, et qui était d'autant plus onéreuse que le nombre des élèves, réduit de moitié depuis la suppression des jésuites, ne s'élevait pas à plus de dix-sept.

Pendant la révolution brabançonne, le chapitre et le magistrat conçurent le projet de confier de nouveau la direction du collège à un ordre religieux. La congrégation de l'Oratoire wallon s'étant offert à remplir cette mission (15 août 1790), ses propositions furent acceptées dix jours après, et les états de Brabant accordèrent au collège un subside considérable : de 1,400 fl. pour la première année; de 2,000 fl. pour les années suivantes (6 novembre 1790). Ce collège, où a professé le savant Dewez, où se sont formés plusieurs hommes distingués, entre autres, deux des membres actuels de l'Académie royale de Belgique et des corps universitaires : MM. Roulez, recteur de l'université de Gand, et Baguet, professeur à l'université de Louvain, subsiste encore aujourd'hui, comme collège communal. Déplacé des locaux du séminaire, où l'on a installé une école normale, il a été établi dans les bâtiments d'un autre établissement d'instruction, qui s'était formé sous la direction de religieux oratoriens, le Collège de Notre-Dame de la paix, qui a été acheté en 1848, au prix de 26,800 fr. Cette somme a été empruntée à la caisse d'épargne, à laquelle la ville la remboursera par annuités, en vingt-six années. L'internat avait été supprimé au collège communal, en 1846 ; il a été rétabli quatre ans après environ. Le personnel enseignant a été augmenté et réorganisé en 1852. A cette époque l'Etat a accordé au collège un subside de 6,500 fr. (arrêté royal du 28 juillet), et la ville a porté le sien de 4 à 6,000 fr. Les locaux ont été agrandis, en 1851-1852, au moyen d'un emprunt de 14,000 fr. que la ville a été autorisée à contracter, par arrêté royal du 23 octobre 1851. En 1860, cet établissement comptait 128 élèves, dont 67 externes, 53 internes et 8 demi-pensionnaires ; les dépenses se sont élevées, pendant l'année, à 25,492 fr. 59 c, Elles sont couvertes, en partie, au moyen des revenus de l'ancien collège de Buisseret, qui étaient portées comme suit au budget de 1860 :

Rentes en argent et en grains : 415,94 fr.

Fermages de terres et de prés : 3,781,00 fr.

Total : 4,229,94 fr.

Ce collège est placé sous la surveillance d'une commission de sept membres, dans laquelle figurent le bourgmestre et les échevins.

L'arrêté royal du 10 avril 1843, qui a organisé des écoles normales, a décidé que l'école normale d'instituteurs primaires pour la partie wallonne du royaume serait établie à Nivelles. Elle fut installée par l'administration communale dans les bâtiments du collège de Buisseret, dont l'appropriation coûta à la ville 12,000 fr., et dont l'agrandissement, en 1845, nécessita une nouvelle dépense de 67,000 fr., dont 30,000 fr. furent payés par l'Etat et par la province, et les 37,000 restants par la ville, qui les emprunta à la caisse d'épargnes et les remboursa par onze annuités. Une école d'application, destinée à préparer à l'examen de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur, examen qui a été décrété par l'arrêté royal du 3 septembre 1852, a été annexée à l'école normale, qui compte aujourd'hui 116 élèves.

On y a réuni une petite bibliothèque et un cabinet de physique. Les bâtiments de l'ancien collège ont été en partie reconstruits, le restant date du siècle dernier. Dans cette dernière partie se trouve l'oratoire, où l'on remarque un banc de communion délicatement sculpté. Sur la porte d'entrée on lit : seminarium dioecesanum | erectum | franc° Buisseret V° ep(iscop)o namur (censi) | anno 1605.

A l'intérieur de l'entrée on a placé cette autre inscription : Collabentem hanc aedium partem | Civitas nivigellensis | rectœ institutioni puerorum favens | reaedificavit | curante L.Dept, summo urbis administro | MDCCCXLV.

En 1849, le gouvernement a annexé des cours normaux pour institutrices à l'institution Desbille, de Nivelles. Ces jeunes personnes y sont internées ; le gouvernement et la province leur viennent en aide pour le prix de la pension, qui est fixé à 350 fr. C'est ce qu'on appelle actuellement l'école normale adoptée pour les institutrices ; elle se trouve dans le couvent des sœurs de l'Enfant Jésus.

Parmi les établissements destruction figure l’École d'accouchement, annexée à la Maternité à la suite d'une décision prise en 1856 par le conseil provincial. Les jeunes personnes envoyées par la province à cette nouvelle école y reçoivent l'instruction, la nourriture et le logement, moyennant une pension annuelle de 300 fr. payée aux hospices.

Les fondations de bourses auxquels les Nivellois sont admis à participer sont les suivantes :

Par disposition datée de l'année 1603, l'évêque Buisseret a fondé deux bourses en faveur d'élèves du collège de Nivelles pour l'étude des humanités et sciences supérieures. L'une, valant 40 fl. par an, est à la collation de l'administration communale ; l'autre, de 52 fl., à la collation de l'archevêque de Malines.

Les jeunes gens qui ont fait à Nivelles un cours de rhétorique, et, après eux, les étudiants pauvres quelconques, sont, après les parents du même évêque, aptes à jouir des bourses instituées par Buisseret en 1614 et dont l'évêque de Namur est collateur.

En 1743, Adrien Malbeecke en a établi pour l'étude de la philosophie, en faveur de jeunes gens de Nivelles peu fortunés et de bonne conduite, à défaut de parents du fondateur. L'un de ceux-ci en est collateur, de concert avec le curé primaire de la ville.

En 1749, un nommé Henchuysen a institué des bourses pour l'étude de la philosophie et de la théologie, bourses dont peuvent profiter des Nivellois à défaut de parents du fondateur et de Louvanistes.

En 1753, le chanoine De Seaux a avantagé de même les enfants de chœur de la collégiale qui voudraient se livrer aux hautes études ; ces bourses se confèrent par les curés de Sainte-Gertrude et de Saint-Nicolas.

En 1768, Nicolas Brion institua des bourses pour l'étude de la poésie, de la théologie et des autres branches de l'enseignement universitaire. La collation en appartient au curé primaire de Nivelles, à l'aîné des descendants de Nicolas Brion et à l'aîné de ceux de J.-B. Le Juste. Elles sont conférées : d'abord à ces descendants ou, à leur défaut, aux autres parents du fondateur ; ensuite aux habitants d'Obaix , de Rossignies et aux choraux de Nivelles.

Le 24 novembre 1834, la douairière De Baré de Comogne a légué des revenus pour des bourses en faveur de jeunes gens de Nivelles ou des environs ; mais cette fondation ne doit se réaliser que pour autant que les frères des écoles chrétiennes cesseraient de jouir des biens qui y sont affectés.

Le testament du baron Seutin renferme un legs au bureau de bienfaisance de la somme nécessaire pour la création d'une bourse de 300 fr. par an, en faveur d'un jeune homme de Nivelles (et, de préférence, choisi parmi ses parents), pour achever ses études, soit en médecine, soit en droit, à l'université de Bruxelles.

Parmi les primus de l'ancienne université de Louvain, on cite comme étant nés à Nivelles : Othon de Lembecq, en 1515 ; Henri Ghilenghien, en 1543 ; Michel Carlier, en 1656. Celui-ci fit une entrée solennelle, le 17 novembre. La jeunesse de la ville l'escorta jusqu’à l'hôtel de ville, où le magistrat lui fit don d'une vaisselle d'argent valant 24 fl., et lui offrit une collation.